何晓红 川观新闻·甘孜观察 张莹

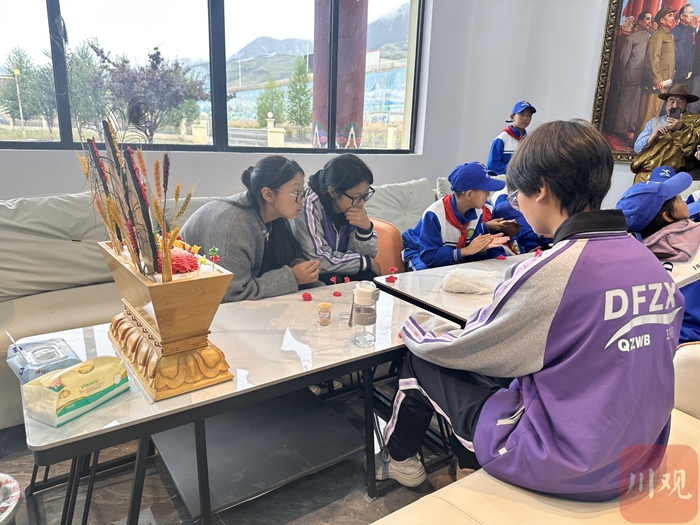

课堂一角。

8月30日,道孚非遗工坊里正在开办一堂满是“烟火气”与“文化味”的开学第一课。

“大家凑过来闻一闻,这纸是不是有股淡淡的药味?”工坊二楼的藏纸制作区,藏纸技艺老师龙青举起一张半干的藏纸,指尖轻轻抚过纸面的纤维纹理。

围在他身边的二十多个孩子立刻凑上前,叽叽喳喳地讨论开来。“因为这纸是用咱们草原上随处可见的狼毒花根,混着几种矿物原料做的。”龙青接着告诉大家,“老一辈传下来的手艺,做出来的纸不怕虫蛀、不褪色,能存上百年。”

“大家看这边!”孩子们的目光顺着龙青手指的方向看去,操作台旁堆着处理好的狼毒花根,浅褐色的根茎透着韧劲;旁边的陶盆里,纸浆在水中轻轻浮动,几个孩子正跟着龙青学习搅拌,眼里亮着对技艺的好奇与向往。而在制作区另一侧的唐卡绘画区,唐卡绘画老师土登巴绒正握着12岁男孩扎西的手,教他调配颜料。

“手腕要稳,颜料要调得稠稀刚好,这样画在布上才均匀。”降央的声音温柔,扎西的小脸上满是专注,画板上,一朵格桑花的轮廓已渐渐清晰。而在工坊后区的黑土陶窑前,一场出窑仪式正在举行,窑门开启,热气蒸腾中,一件件黝黑发亮、纹样古朴的黑陶作品被传承人逐一取出,引来孩子们阵阵惊叹。

课堂一角。

“暑假结束前办这堂开学第一课,就是希望孩子们通过亲身体验,在心中种下一颗热爱传统文化的种子。”道孚县工会主席所郎多吉指着工坊里忙碌的身影介绍道,这座非遗工坊占地29亩,建筑面积3915㎡,总投资2200万元的非遗工坊,不只是“陈列馆”,更是“活课堂”。

记者看到,一楼的展销厅里,藏纸笔记本、唐卡纹样书签、黑土陶茶具等文创产品摆得满满当当,每件展品旁都贴着作品名称和创作者,为了拓展产品的售卖渠道,打造道孚县电商数字经济产业园的平台。二楼的11.1米高框架结构空间里,已经吸引唐卡、藏纸、土陶等13名非遗传承人常驻于此,他们的创作过程完全开放,让“看不见的技艺”变成“可触摸的传承”。

自工坊建成以来,这样的青少年传承培训活动已办了13场次,吸收300余名中青年,组建藏纸、唐卡、黑土陶、马具制作等传承小组4支,迎接来自婺城、郫都区等县内外的游客、群众、学生等3000余人次。

“以前村里年轻人都不愿学这门手艺。”龙青告诉记者,早些年年轻人都往城里走,没人愿意静下心学藏纸制作——光是处理狼毒花根,就要经过晾晒、去皮、蒸煮、捶打等十多道工序,耗时又费力。

“工坊建起后,我们有了更好的创作空间,技术也得到新突破,现在可以在打印机上使用,发展前景越来越好,来学技术的人也越来越多,上个月我们的藏纸笔记本还卖到了成都、广东。”龙青眼里的光芒,正是道孚非遗传承的“活力密码”。

据道孚县文化广播和旅游局副局长罗绒尼玛介绍,全县已建成“非遗项目动态数据库”:70余项非遗里,既有唐卡绘制、藏民居建造这样需要长期打磨的“高冷”技艺,也有花馍馍、青稞酒酿造这样融入日常生活的“烟火”手艺。

更让人惊喜的是“非遗+民宿”的创新——全县300余家民居通过星级评定,变成了文化体验空间,游客住进民居,既能跟着主人学唱民间山歌,还能自己制作花馍馍,在有些点位还能喝青稞咖啡、体验唐卡绘画等乐趣。

阿太让兄说“以前觉得非遗是‘老古董’,现在才知道,只要找对了路,老手艺也能‘活’在当下,还能帮着咱们乡村振兴。”

这堂开学第一课,教给孩子们的不只是藏纸、唐卡、土陶的技艺,更是对家乡文化的认同与热爱——而这,正是道孚文化传承最坚实的根基,也是乡村振兴最持久的动力。

关联文章 >>

关闭本页