守护绿水青山换得金山银山

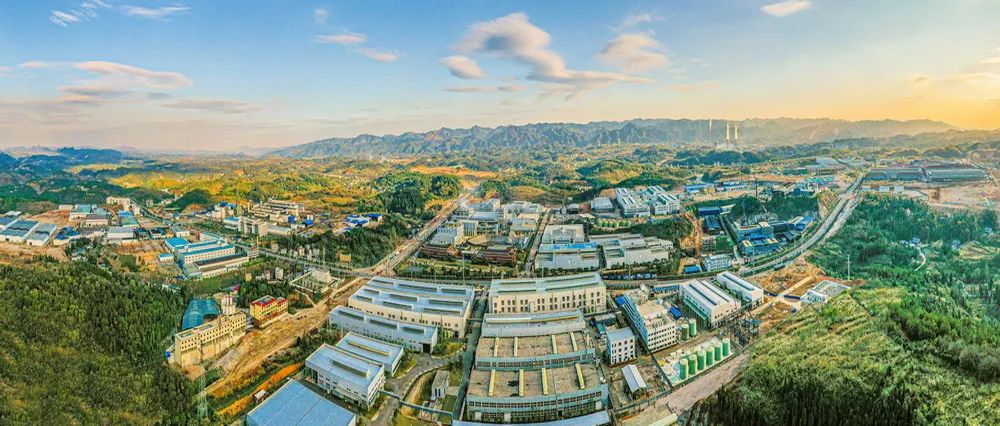

——铜仁践行“两山”理念的绿色发展之路

“绿水青山就是金山银山”。

“两山”理念提出20年来,铜仁市以实际行动诠释着这一科学论断的深刻内涵,走出了一条生态优先、绿色发展的创新之路。

铜仁交出了一份令人瞩目的“生态答卷”:森林覆盖率提升至66.2%,绿色经济占比突破51.2%,生态保护红线占比超三分之二,梵净山世界自然遗产地保护成效显著。

作为贵州省东部的生态屏障,铜仁市始终将生态文明建设摆在全市工作的突出位置,立足资源禀赋、比较优势和产业基础,持续推动生态文明建设,确立了以生态文明引领绿色铜仁现代化建设的总体思路,提出建设“七个生态”、发展“六大生态产业”等具体路径。如今的铜仁,正在“两山”理念指引下,将生态优势转化为发展优势,走出一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展道路。

坚守生态红线

筑牢绿色发展屏障

生态保护红线是不可逾越的“底线”。铜仁市将全市超三分之二的土地纳入生态保护红线,以刚性约束为生态“留白”、为未来“储值”。

近年来,铜仁市先后制定出台了《铜仁市锦江流域保护条例》《铜仁市梵净山保护条例》《铜仁市农村饮用水管理条例》等地方性法规,印发了《铜仁市生态文明建设规划》《铜仁市生态文明建设实施方案》《关于进一步落实生态优先绿色发展的意见》《铜仁市城市绿化管理办法》等文件,着力构建系统完善的生态文明制度体系。

在梵净山世界自然遗产地内,旅游设施建设必须“精打细算”,民宿审批需多部门联合审查;乌江、锦江告别“各管一段”,跨区域补偿机制让污染者付费、受益者补偿,上下游共护一江清水的合力加速形成。

这些制度“硬约束”,不仅为生态“留白”、为未来“储值”,更以刚性力度擦亮了高质量发展的生态底色。

不仅如此,铜仁市还一直坚持系统推进生态保护,构建全域生态安全格局。今年以来,全市统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复,构建了以梵净山自然保护区为核心,麻阳河自然保护区、佛顶山自然保护区、黔东植被保育区、乌江水源涵养区为支撑,乌江、锦江、舞阳河和松江河生态廊道为纽带的“一核四区四廊道”生态安全屏障。

在梵净山区域,铜仁市建设生态廊道7条,为黔金丝猴等珍稀动物迁徙交流构筑了“生命通道”;面对石漠化难题,用系统思维推进“山水林田湖草沙”一体化治理,通过植被恢复、土壤改良等技术让“石头山”重披绿装。2024年,铜仁市林长制考核在全省位列第一,锦江河水质常年保持在Ⅱ类标准,生态环境质量持续向好。

生物多样性保护是生态文明建设的重要内容。铜仁拥有国家级自然保护区3个、国家级风景名胜区3个、国家湿地公园9个、国家矿山公园1个、国家级喀斯特地质公园1个,为各类生物提供了良好的栖息环境。

梵净山作为联合国一级世界生态保护区和国家级自然保护区,生物多样性丰富,已发现7900多种生物物种。为加强梵净山生物多样性保护,铜仁市成立了以市委书记、市长任双组长的梵净山保护管理工作领导小组,构建了以周边3县10乡(镇)69个村3万多名群众共同参与的联防联管联治体系。2023年8月,梵净山被评为国家生态环境科普基地;2024年9月,梵净山成功列入世界自然保护联盟(IUCN)绿色名录,生态保护走上国际舞台。

在黔金丝猴保护方面,铜仁市出台《铜仁市梵净山保护条例》,创新设立世界自然遗产地专属“生态法庭+警务区”模式,形成司法与执法闭环。同时,建设“天空地一体化”智能监测网络,融合卫星遥感、无人机、地面传感器和视频监控,实时监测森林、水源、生物多样性并智能预警。通过建设生态廊道、拯救濒危物种等措施,修复连接破碎化栖息地,有效扩展黔金丝猴等生物的生存空间。

创新治理机制

提升生态保护效能

近年来,铜仁不断创新生态账户机制,致力于打通“两山”转化通道,2022年9月创新推出“梵净生态账户”,将企业和个人绿色生产、生活数据量化为“生态积分”,作为授信提额、利率优惠的依据,打通价值实现渠道。该账户以生态资产、生态经营、生态生活、生态保护、生态金融5个一级指标推出个性化积分评价标准,涵盖生态林资产、粮食作物生产、购买新能源设备、绿色食品、参与植树造林、节能减排等147项指标。

“梵净生态账户”的推出,让绿色行为得到了实实在在的经济激励。贷款主体通过建立“梵净生态账户”,授信额度在原来基础上得到了提升,进一步解决了资金困难。

自2022年9月推出以来,“梵净生态账户”已创建账户9598户,评级授信46271.89万元,发放贷款1905户、41690.33万元,年减利息371万元。2023年12月,“梵净生态账户”成功入选“中国改革2023年度地方全面深化改革典型案例”。截至2025年8月,铜仁已建成“生态账户”10.19万户,运用积分放贷85.18亿元,惠及7.14万户主体,为贷款主体节约成本5825万元。

锰渣的治理也是铜仁市生态保护的一大亮点。

铜仁锰矿资源富集,储量占全国37%、亚洲第一。锰渣治理是世界性难题,为此铜仁创新“四铁五法”治锰,推动锰渣无害化处理,资源化利用,拓展锰渣产品在路基建设、矿山充填等应用场景,顺应群众期待,得到生态环境部的充分肯定。

近年来,铜仁市委、市政府坚定铁心治锰、铁腕施策、铁面执法、铁肩担责,探索出帷幕法、生化法、焙烧法、抽提法、清污分流法的“五法”治理路径。在锰污染治理技术创新方面,铜仁市积极探索形成“帷幕法”“生化法”“焙烧法”“抽提法”“清污分流法”五种技术路径,有效解决了锰污染问题。

2025年4月,铜仁制定了全国首个“锰渣筑路”标准——《公路路基建设用焙烧电解锰锰渣施工技术规程》,率先在全国蹚出锰渣资源化利用新路径。该标准的制定是铜仁市推动锰渣资源化利用与绿色交通建设的创新举措,将为破解锰污染治理难题,实现锰渣“变废为宝”,推动产业循环发展提供标准化支撑,填补了全省锰渣路基应用标准空白,将为“锰三角”乃至全国锰产业资源化利用提供重要的参考依据和样本。

在贵州大龙经济开发区园区企业汇成新材料萃取车间,一块块硫化锰渣经过球磨、浸出、除杂等工序后,提取出镍、钴、锰等有价金属,再通过先进生产工艺制作成电池用硫酸锰、电池用四氧化三锰等材料,销往全球市场。汇成新材料自主设计的利用硫化锰渣制备新能源汽车动力电池正极材料前驱体材料的生产线,被锰行业认定为“全球首条利用硫化锰渣制备动力电池材料的生产线”,并有效降低了原材料的成本。

铜仁市在生态文明建设的过程中,生态补偿是调动社会各方参与生态保护积极性的重要手段。

铜仁市出台《铜仁市乌江、沅江流域横向生态保护补偿办法》,推动市域乌江、沅江流域横向生态保护补偿,先后获省级奖励资金1500万元,2024年以来,梵净山区域的江口、印江、松桃三县获国家重点生态功能区补偿4.78亿元,用于设立护林员、管水员等“生态公益岗”,让乡亲们在家门口就能捧上“生态金饭碗”。

梵净山区域的生态补偿机制不仅保护了生态环境,还促进了当地居民增收。通过建立“梵净生态账户”综合服务平台,把绿色行为量化为“生态积分”,作为授信提额、利率优惠的依据,打通价值实现渠道。同时,用活碳减排支持工具和再贷款再贴现政策,设立“生态融资价值指数”,引导银行创新“生态积分贷”“绿色支付贷”等金融产品。

同时,通过科技创新,为生态保护赋能是提升生态保护效能的重要途径。

铜仁市建设“天空地一体化”智能监测网络,融合卫星遥感、无人机、地面传感器和视频监控,实时监测森林、水源、生物多样性并智能预警。在森林防火方面,全市搭建森林防火大数据平台,整合全市121个重点林区监测点数据,2025年春季,全市累计出动无人机巡查1200架次,发现并处置违规用火行为47起,较去年同期下降63%。

2025年,铜仁市实施《梵净山保护条例》《锦江流域保护条例》,将森林防火纳入生态账户积分体系,村民参与巡护可兑换贷款优惠、景区门票等奖励。这一机制推动全市森林覆盖率稳定在66.5%,带动乡村旅游综合收入同比增长18%。

推动绿色发展

实现生态价值转化

近年来,铜仁市坚持以生态文明引领现代化建设,大力发展生态工业、生态农业、生态旅游等方面,构建绿色产业体系、培育绿色农业品牌、打造绿色经济引擎。

生态工业方面,全市依托良好的生态环境与资源优势,聚焦新型工业化做特色生态工业,着力突破高效采选冶技术,围绕“锂电池及材料、钠电池及材料、废旧电池回收利用”三条产业链打造新能源电池及材料产业链,加快打通本地锰矿到新型锰材产业化路径,奋力打造千亿级新型功能材料产业集群。

目前,铜仁市已聚集中伟、凯金、汇成等17家新能源企业,形成从锰矿开采到电池回收的完整产业链。在大龙经济开发区,汇成新材料每生产1吨电池用硫酸锰产品,就会产生0.8至1吨锰渣。过去的处理方式,是以每吨100元委托第三方公司运输至堆填场填埋。但经过10多年的投入,终于攻克了技术难题并完成成果转化。如今,铜仁围绕全省新能源电池及材料“一核两区”产业布局,构建形成了以大龙经济开发区为新型功能材料产业核心承载区的“一核五区”产业布局,初步形成了以“锂电池及材料、钠电池及材料、废旧电池回收利用”三条产业链为支撑的锰产业高质量发展体系,新型功能材料产业集群规上企业已发展至80余家。

生态农业方面,全市聚焦农业现代化做优生态农业,健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度,大力发展新型农村集体经济,构建产权明晰、分配合理的运行机制,加快发展肉牛、红薯、抹茶等优势产业,着力打造铜仁东部都市现代农业发展区和西部山地特色生态农业发展区。

目前,全市建成生态茶、生猪、蔬菜3个百亿级产业集群,正在加快形成牛羊、家禽2个百亿级产业集群,抹茶、肉牛、红薯等优势单品取得突破性发展。全市已建成高品质抹茶基地6.16万亩、全球最大抹茶单体车间2座、世界抹茶超级工厂1个,带动全市7个县34个乡镇11万茶农增收;全市存栏牛76.8万头,肉牛饲养量全省第三,现有肉牛产业市级以上龙头企业38家。思南、沿河等6个县列入全省40个肉牛产业大县。

在生态旅游方面,铜仁市聚焦旅游产业化做强生态旅游,加快梵净山世界级旅游景区规划建设,健全万山朱砂矿系列文化遗产保护机制,做优中南门古城、石阡温泉、马拉松赛道等品质魅力,着力打造国际知名生态旅游目的地。

围绕“一圈两带三区”核心资源做好做足精深化文章,山上做吸引力、山下做生产力的发展思路,铜仁做优梵净山景区,开发3小时旅游圈自驾旅游产品,进一步突出梵净山品牌效应和龙头引领作用;依托锦江两岸的古村古寨和田园风光,打造“山水相依、景田相望、农旅相生、文产相融”的乡村振兴产业带;挖掘困牛山战斗遗址、木黄会师纪念馆、枫香溪会议会址等红色资源,推出红色旅游精品线路;紧扣“流光溢彩夜贵州”品牌,积极培育中南门历史文化旅游区等文旅消费平台载体,以优质供给有效刺激文旅消费。

2024年,铜仁市举办新春灯会、中秋诗会等各类文体娱主题活动超过1000场次;“中南门之夜”“梵马”IP持续打造,“中南门之夜”累计曝光量超过4亿次,网络热度多次位列贵州省第一,推动中南门实现接待游客973万人次。2024年,铜仁梵净山接待游客198万人次,带动引领全市接待国内游客人次、旅游总花费分别增长14.5%、15.7%,增速均排全省第一。2025年签约文旅项目总投资29.5亿元,“梵净山马拉松”单季赛事拉动综合消费5.17亿元。

20年来,铜仁坚持以“两山”理念为指引,走出了一条生态优先、绿色发展的创新之路。从划定生态保护红线到创新生态账户机制,从“四铁五法”治锰到科技赋能生态监管,从发展生态工业到打造生态旅游品牌,全市在生态文明建设方面取得了显著成效,生态环境质量持续改善,绿色产业蓬勃发展,生态红利不断释放,人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

未来,全市将继续深入贯彻习近平生态文明思想,坚持生态优先、绿色发展,统筹推进高质量发展和高水平保护,持续深化生态文明体制改革,加快构建现代环境治理体系,推动绿色低碳循环发展,加强生态系统保护修复,促进人与自然和谐共生,推动生态文明建设再上新台阶,让绿色成为铜仁最靓丽的底色,让生态成为铜仁最持久的优势,让“两山”理念在铜仁大地结出更加丰硕的成果,奋力谱写新时代生态文明建设的铜仁篇章。