厦门华侨亚热带植物引种园始建于1959年,是国内唯一通过华侨渠道开展国际植物引种工作的专业科研机构。65年来,引种园从全球五大洲的十几个国家和地区引进了千余份植物种质资源,并成功推广了上百种植物,涵盖粮油作物、水果、花卉、药材等多个领域。

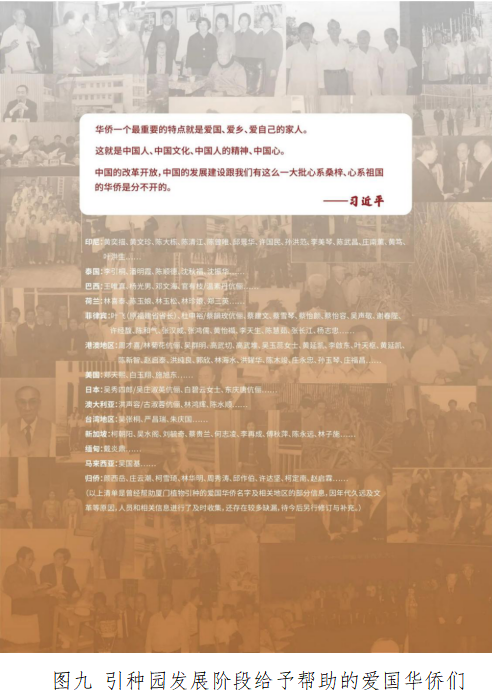

这一辉煌成就的背后,是无数侨胞的赤子之心。他们不畏艰险,甚至不惜冒着生命危险,将珍贵的优质种苗带回祖国,为我国的植物引种事业做出了不可磨灭的贡献。

为了铭记这段珍贵的历史,缅怀华侨们的爱国精神,在厦门市科技局和厦门市侨联的大力支持下,引种园倾心打造了这座“华侨植物引种文化展示馆”。

4月29日上午,“华侨植物引种文化展示馆”开馆仪式在风景如画的鼓浪屿隆重举行。

仪式现场,厦门市科学技术局副局长曹伟民、厦门市侨联副主席杜瑞田、厦门市鼓浪屿管委会副主任陈向忠、厦门市科协党组成员林燕诚、中国致公党厦门市委副主委关琰珠、厦门市农业农村局政改处四级调研员马文希、思明区侨联主席吕强、鼓浪屿街道办主任陈轶群、鼓浪屿侨联主席胡旻及原主席许一心等相关领导,侨界知名人士及业内专家等60余人齐聚一堂,共同见证了这一重要时刻。

活动现场,市科技局副局长曹伟民、市侨联副主席杜瑞田等发表了致辞,对“华侨植物引种文化展示馆”的开馆表示热烈祝贺,并对其未来的发展寄予了殷切期望。

引种园创园功臣许祖义的后代、鼓浪屿侨联原主席许一心老先生,怀着对先辈的敬意与对历史的珍视,特意将一张珍贵的照片捐赠给展馆。照片记录了爱国华侨王唯真先生于1988年最后一次回到厦门时,专程前往引种园参观并慷慨捐赠苗木的感人瞬间。这张照片不仅承载着一段珍贵的历史记忆,更彰显了侨胞们对祖国的深厚情谊与无私奉献。

赤子侨心引种归

20世纪50年代,在朝鲜战争爆发以及冷战禁运背景下,为中国引进优质战略、经济作物以及种植技术成为华侨引种工作的重中之重。

国内严峻的农业形势和海外侨胞迫切的引种热情,为打破封锁禁运、催生华侨专门植物引种机构提供了契机。1958年底,厦门大学生物系的印尼归侨学生周才喜建议创办引种园,意在通过华侨渠道打破封锁,从海外引进植物良种,再通过试验场培育驯化,最后向全国推广优质作物品种,缓解国家农业困境。1959年,厦门市侨联响应,决定在鼓浪屿创办“厦门华侨热带作物试验场”,由此开启了华侨经济植物引种的新篇章。

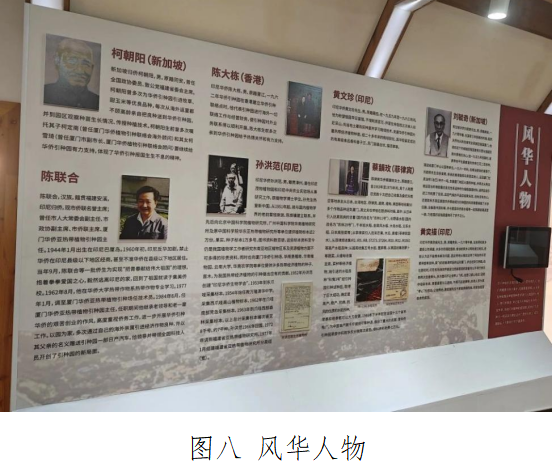

致敬时代耕耘者

在引种园的发展过程中,涌现了一大批拳拳赤诚的爱国侨胞,颜西岳、周才喜、汪万新、李芳洲、李来荣、许祖义等作为引种园的奠基者,他们始终怀着一颗赤子之心,几十年如一日,投身到引种园的建设和发展之中,用辛勤努力和远见卓识为引种园的发展壮大作出了不可磨灭的贡献。

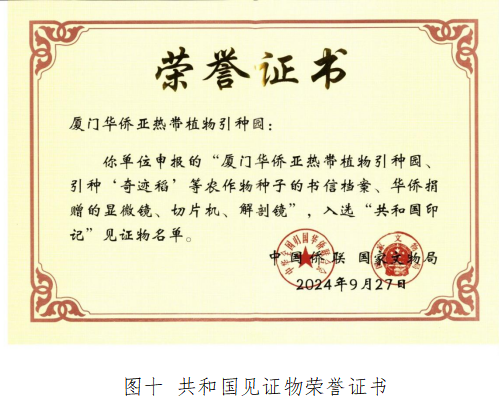

共和国见证物

2024年,在厦门市侨联的支持和指导下,引种园申报的“厦门华侨亚热带植物引种园及华侨参与引进稻种系列实物”共3件获得中国侨联、国家文物局联合认定的不可移动类“共和国印记”见证物。这里的一草一木,都是侨胞与祖国血脉相连的见证。

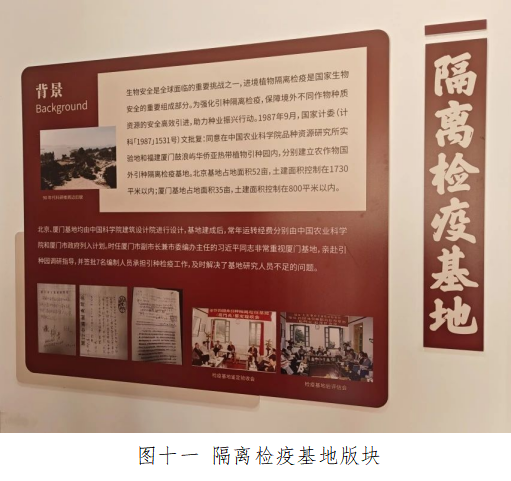

守护种业“中国芯”

1987年,国家计委在引种园设立了隔离检疫基地。时任厦门市副市长的习近平同志亲自批编,解决了人员问题,为引种园的发展奠定了坚实基础。如今,新建成的“厦门进境种质资源隔离检疫基地”已然成为国际引种的重要通道,它不仅保障了生物安全,更为引种园的未来发展插上了腾飞的翅膀。

续写篇章

站在新的历史起点上,引种园人肩负着“以侨为桥、为国引种”的光荣使命,续写着属于这片土地的传奇篇章。六十年来,引种园在科研领域取得了丰硕成果。从“科情3号”水稻的培育成功,到危地马拉油梨、非洲加纳籽等优良品种的引进与推广,这些成果不仅获得了省市科技奖的肯定,更为我国种业振兴贡献了重要力量。同时,引种园还与高校共建实验室,携手培养科研人才,为我国种业的可持续发展注入源源不断的动力。红色基因始终在引种园的血脉中奔涌不息。

公益开放

华侨植物引种文化展示馆面向公众免费开放,无需预约。热诚欢迎大家前来观展!

具体开放信息如下:

开放时间:周一至周六 9:30-17:00(周日闭馆)

展馆地址:思明区鼓浪屿鼓声路4号

参观注意事项

1、请遵守展馆参观秩序,爱护馆内文物及设施,禁止触摸展品。

2、请勿大声喧哗、追逐打闹、随地吐痰、乱扔垃圾,保持展馆内安静、整洁的参观环境。

3、严禁携带易燃、易爆、管制刀具等危险物品及宠物入馆。

4、馆内禁止吸烟。